マッシュとコンバット [映画]

『M★A★S★H マッシュ』は、ベトナム戦争を背景にした1970年のアメリカ映画です。映画の舞台は朝鮮戦争で、勝手気ままに振舞う3人の軍医を描くブラック・コメディです。当時見た時は、ほんとうに面白いという感銘を受けた映画でした。

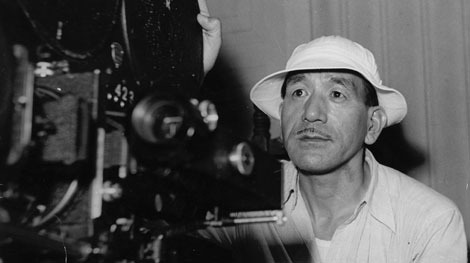

監督は、ロバート・アルトマンで、《超次元》〜《第6400次元》まである名作です。

ロバート・アルトマンといえば、数々の名作をつくった偉大な映画監督ですが、その出発は、テレビ映画シリーズの『コンバット』でした。私も子供の頃に見ていて、非常に大きな影響を受けました。日本でも吹替えにより全152本が放送されたというのですが、わたしは多分ほとんどを見ていたでしょう。この珠玉の名作テレビシリーズがやはり、《超次元》〜《第6400次元》まである名作であったのです。

『

マッシュ [映画]

『M★A★S★H マッシュ』は、ベトナム戦争を背景にした1970年のアメリカ映画です。映画の舞台は朝鮮戦争で、勝手気ままに振舞う3人の軍医を描くブラック・コメディです。当時見た時は、ほんとうに面白いという感銘を受けた映画でした。

監督は、ロバート・アルマンで、《超次元》〜《第6400次元》まである名作です。

告発のとき/地味な戦争映画 [映画]

極限的に地味な戦争映画です。

クリント イーストウッド系の暗いセンチメンタリズム映画。酸っぱいキッチュ。

しかし映画として美しいシーンやカメラワークに満ちています。

《超次元》から《第200次元》まであって、一見する値打ちのある芸術映画。

クリント イーストウッド系の暗いセンチメンタリズム映画。酸っぱいキッチュ。

しかし映画として美しいシーンやカメラワークに満ちています。

《超次元》から《第200次元》まであって、一見する値打ちのある芸術映画。

タグ:告発のとき

人間から昆虫へ/小津安二郎と今村昌平(改題4加筆7画像追加2校正1) [映画]

小津安二郎『秋刀魚の味』は1963年の作品で、今村昌平『にっぽん昆虫記』は1964年の映画です。

その差は一年しかありませんから、同時代の映画です。しかし人間観は正反対と言ってよい程の違いがあったのです。

小津の映画は、婚期を迎えた美しい娘と暮らす、妻に先立たれた初老のサラリーマンの姿をコメディタッチで描いたものです。

娘の結婚と、そして父親の女性関係といういうセックスに関係する主題を扱っていますが、それは理性的に抑制されて極限まで無駄が省かれています。きわめてほのぼのとした上品な映画であるにもかかわらず、人間の感情の起伏が、見るものに我が事のようにに伝わってくるという、ある種の人生哲学映画なのです。ここには常識を持ち、人格を持った中産階級の上の人間たちが描かれています。

棒読みのようでいてよく練られた軽妙な感じのせりふや、何でも無い日常の仕草が低いカメラの安定した画面の中にきちんと位置づけられていて、芸術としての有意味性をもっている非常に美しい映画と言えます。

彦坂尚嘉の「アートの格付け」で言えば《超次元》~50次元までの映画です。

《超次元》~50次元まで芸術というものこそ、近代の芸術の定型でありました。《高級な芸術》というのは、この【《超次元》~50次元までの芸術】を意味しているのです。これこそがモダンニズムの枠組みの中で抑制されている《高級芸術》と言えるものなのです。この【《超次元》~50次元までの芸術】という《高級芸術》は、上品で高級であり、理性的な中産階級の上に位置する人間たちが描かれているがゆえに、実は「分からない」とか、「つまらない」という反応を持つ人々がいるのです。なぜなら、ここでは下品な下層階級の人々の世界を切り捨てていたからです。

近代というのは時代の構造の全体は、超次元~100次元まであるのですが、それは上品な人々の世界と、下品な下層階級の世界に2分されていて、しかもそれが対決していたのです。下層階級の文化は、社会主義の側にあって、51次元から100次元というのは、社会主義リアリズム/プロレタロアアートの領域なのです。それは同時にキッチュと呼ばれた民衆/大衆の分かる直接的な表現の領域であったのです。

直接性というのが、キッチュには重要なのです。

小津の上品な映画は、実はこのキッチュを抑圧して排除する事によって成立していたのです。だから小津映画をつまらないと思う人々を生み出すのです。

下品な大衆領域である【第51から100次元】は《近代の闇》と呼ばれましたが、この《近代の闇》を抑制し切り捨てて成立したのが自由主義圏のモダンアートだったのです。だから芸術を嫌いな人々がいたのですが、小津は、そう言った近代という上品な芸術の優等生の映画監督でした。

モダンアートの典型的な枠組みの中で、抑制された美意識を見事に発揮しているのであって、その抑制というのは、つまり【第51から100次元】の《近代の闇》と言う下品な表現を削り落としている意味であったのです。確かに小津の映画は上品で美しい芸術であると言えるのです。この『秋刀魚の味』が、小津の最後の遺作となっています。

小津安二郎のような高級芸術は、今日においても芸術の定義として有効性を持っていて、この価値を信じている人々が多くいます。そしてこの定義を有効と信じた芸術も制作されていますが、同時に、古くなっている事も事実なのです。芸術そのものは、新たな定義を拡張して、その抑制の外部に展開して来ているのです。

小津の死が 1963年12月12日、この死は同時にモダンニズム芸術の終わりの始まりでもあったです。翌年の今村昌平の映画『にっぽん昆虫記』には、下品でおぞましさに満ちた昆虫のような下層の人間たちが描かれます。この今村昌平の映画に見られる拡張は、小津安二郎的な近代の高級芸術の外部にひろがる芸術のありようを示唆するものなのです。

映画『にっぽん昆虫記』は、日活映画です。左幸子という女優主演の映画で、123分という大作でした。そこには戦中戦後を生きる一人の女性を、一つの生命として、まるで昆虫を観察するように見つめ描き出す科学映画性がありました。「科学映画」という言葉は読者は同意してくださらないでしょうが、一人の下層の人間の一生を、既存の社会的な価値観をなるべく抑制して、事実は事実として観察して記述しようとする科学的な視点があるのです。

『女の一生』というのはモーパッサンのリアリズム文学の傑作ですし、我が国でもこの映画化は何回も、異なった映画監督によってされています。池田義信、新藤兼人、野村芳太郎などです。

原作はどうも違うようですが同名の『女の一生』という映画は、和田敬三、亀井文雄によっても作られています。

男の映画監督が、女を対象化して、その一生を描く時に、何かが、良い意味でも悪い意味でもされているのだとおもいますが、今村昌平に限らないのですが、この1960年代に性の解放=ポルノ表現の解放への動きと平行して、女性を対象化する事による根本的な価値観の変革が試みられていくのです。

映画『にっぽん昆虫記』を、彦坂尚嘉の『アートの格付け』で言うと、《超次元》から《第6400次元》まであって、格付け的には人間の脳内リアリティの全領域を持つ映画であるのです。つまり【第51から100次元】の社会主義リアリズムの映画をも超えた広い視点で作られていたのです。

今村昌平の映画には、人間を科学的に観察して、事実を事実としてとらえる時に現れる人間精神=幻想性の全領域性があります。

人間の脳の中にある全領域というのが《超次元》から《第6400次元》なのですが、今村昌平の映画は、この人間の脳の全領域をとらえて、人間観察をして、人間を昆虫として描き出しているのです。正確に言い換えると、《第3201〜6400次元》という領域は昆虫の脳や神経が見ているような生物の原初的なリアリズムの領域なのです。

日本の農村の因習と保守性、GHQ、新興宗教、さらに売春、パトロン…と、貧困にうごめく性的な世界が描かれていて、極めて下品であり、日本の闇とも言うべき猥雑な世界が、美化も排除も抑制もされずに、事実を事実としてとして直視することを重視する態度で表現されているのです。

何故に社会主義リアリズムも超えてしまっているのか?

それは、たとえばトロツキーの『文学と革命』を読むとわかりますが、社会主義というのは、ロボトミー手術で人間の原始的なおぞましさを切除して、清潔にすることを理想とするような近代主義の産物だからです。ソビエトもアメリカも本気で脳の改変を目指して、洗脳技術や、薬物の開発→LSDとか、脳手術=ロボトミーを科学技術的に追求していたのです。言い換えると、近代の啓蒙主義というものは、そのような改変主義の衝動と価値観で動いていたのです。

それに対して、そのような啓蒙主義の根底にあったヒューマニズム=人間主義の傲慢性の破綻を宣告したのが1966 年フーコーが言った「人間の死」という宣言でした。この「人間の死」を先取りする映画として「にっぽん昆虫記」はあったのです。つまり、人間を理想として想定するのではなくて、ありのままに観察し、昆虫的存在である事を見つめ、この事実を認める所から考えようとする態度です。

多くの昆虫のような人間がうごめく世界が、日本社会でした。そこにあるのは肉体の機械とも言える動物的な直接リアリズムの世界が広がっていたのです。

『ボーン・スプレマシー』『ボーンアルティメイタム』(動画差し替え) [映画]

第一作の『ボーン・アイデンティティー』は《第8次元 信仰領域》の普通のアクション映画でしたが、第2作と第3作は、監督が奇才:ポール・グリーングラスに代わって、ものすごいアクション映画に変貌しました。

『ボーン・スプレマシー』『ボーンアルティメイタム』は、《超次元》から《6400次元》まである映画です。

格闘シーンや、カーチェイス等々で、陳腐化を乗り越えた圧倒的な新しさとリアリティを生み出しています。そこには6400次元までの表現をもつ凄みがあります。このような映画は、過去には無かったと言えると思います。

近代のモダンアートの芸術観というのは、《超次元》から《第50次元 戦争領域》までしかなくて、その下に疎外された《第51〜100次元 キッチュ》を排除することで成立していました。それは実は6400次元までの人間の多層性をも疎外する事で、成立していた芸術だったのです。

つまり近代の芸術観からみれば、このような『ボーン・スプレマシー』『ボーンアルティメイタム』というアクション映画は、《芸術》ではないのです。

しかし彦坂尚嘉の《言語判定法》では、《原-芸術》《芸術》があって、これは新しい時代の芸術であると言えると思います。ここでは、あらゆる意味で《芸術》と《娯楽》が統合され、新しい拡張に満たされているのです。つまり、このような表現を、単なる低級な娯楽映画としてだけ見る事に、異議を唱えたいのです。